Text, Ton & Algorithmus: Multimediales Erzählen im 21. Jahrhundert

Wo einst das geschriebene Wort dominierte, entsteht heute ein Geflecht aus visuellen, auditiven und algorithmischen Impulsen. Diese Verschmelzung ist nicht nur das Ergebnis technischer Innovation, sondern Ausdruck einer kulturellen Transformation. Die Art, wie wir Inhalte konsumieren, gestalten und interpretieren, folgt heute den Gesetzen eines vernetzten Zeitalters, in dem Medien nicht länger getrennte Disziplinen sind, sondern Bausteine eines gemeinsamen Erlebnisses.

Streaming-Plattformen, Podcasts und interaktiven Content haben ein Ökosystem geschaffen, das traditionelle Grenzen zwischen Autor und Rezipient auflöst. Der Leser wird zum Hörer, der Zuschauer zum Mitgestalter. Ein Prozess, der sich durch die Entwicklung neuer Formate wie immersiver Audioerzählungen, datenbasierter Visualisierungen und algorithmischer Textproduktion beschleunigt. In Redaktionen und Studios weltweit verschwimmen die Grenzen zwischen journalistischem Bericht, audiovisueller Produktion und programmierter Narration. Besonders im Journalismus lässt sich beobachten, wie sich klassische Reportageformen weiterentwickeln. Die multimediale Erzählkultur des 21. Jahrhunderts ist damit nicht nur ein technologisches Experiment, sondern ein kulturelles Labor, in dem wir neu verhandeln, was Wahrheit, Kontext und Bedeutung in einer vernetzten Welt bedeuten.

Vom linearen Text zur immersiven Erfahrung: Der Wandel der Formate

Noch vor zwei Jahrzehnten war das Erzählen ein weitgehend linearer Prozess. Ein Autor schrieb, ein Leser las, ein Publikum konsumierte. Heute gleicht der Medienkonsum einem multidimensionalen Netz aus parallelen Eindrücken. Ob interaktive Dossiers großer Nachrichtenhäuser, dokumentarische Podcasts oder algorithmisch komponierte Soundscapes. Die journalistische Produktion hat auf diesen Wandel reagiert, indem sie narrative und technische Kompetenzen miteinander verknüpft. Reportagen entstehen nicht mehr nur am Schreibtisch, sondern in Teams aus Autoren, Datenanalysten, Designern und Sound-Engineers. Texte werden zu Klanglandschaften, Visualisierungen zu Navigationshilfen durch komplexe Themen. Das lineare Lesen weicht dem explorativen Entdecken.

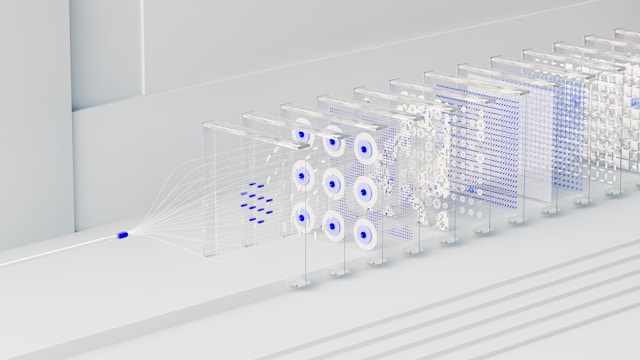

Künstliche Intelligenz spielt in dieser Entwicklung eine doppelte Rolle. Einerseits automatisiert sie Routinen. Andererseits erweitert sie die kreative Sphäre, Algorithmen komponieren Musik, erzählen Geschichten und schaffen visuelle Welten, die menschliche Kreativität nicht ersetzen, sondern augmentieren. So entstehen hybride Werke, in denen Mensch und Maschine kooperieren. Diese Entwicklung birgt jedoch auch Herausforderungen. Wenn Geschichten zum Erlebnis werden, besteht die Gefahr, dass Emotion und Inszenierung die journalistische Präzision verdrängen. Multimedialität darf nicht zur Dekoration werden, sondern muss einem erzählerischen Zweck dienen. Die Kunst des 21. Jahrhunderts besteht darin, aus der Vielzahl der Medienkanäle eine kohärente, wahrhaftige Stimme zu formen.

Klang als Erzählebene: Die Renaissance des Hörens im digitalen Zeitalter

Während das visuelle Erzählen durch Streaming und Virtual Reality explosionsartig gewachsen ist, erlebt das Hören eine stille, aber tiefgreifende Renaissance. Podcasts, Sounddokumentationen und interaktive Audioformate sind zu einem eigenständigen journalistischen Medium geworden. Der Ton vermittelt Nähe, Intimität und Authentizität – Eigenschaften, die im überreizten visuellen Raum zunehmend selten werden. Gerade im Kontext algorithmisch generierter Inhalte gewinnt die menschliche Stimme eine neue Bedeutung.

Das Erzählen durch Ton folgt eigenen dramaturgischen Gesetzen. Geräusche, Pausen, Rhythmus und Klangfarben transportieren Stimmungen, die kein Text erfassen kann. Moderne Audioreportagen nutzen diese Mittel, um nicht nur zu informieren, sondern zu immersiven Erlebnissen einzuladen. KI-Systeme wie OpenAI’s Whisper oder Suno können Stimmen synthetisieren, Geräuschkulissen komponieren und ganze Soundscapes generieren, die journalistische Produktionen neu dimensionieren. Doch auch hier gilt: Technologie ist Werkzeug, nicht Substanz. Der Erfolg multimedialer Audioformate hängt weiterhin von erzählerischer Sensibilität ab. Die Zukunft des Erzählens liegt womöglich im Unsichtbaren. In Schallwellen, die mehr sagen als Bilder und in Stimmen, die uns durch das Rauschen der Daten führen.

Algorithmen als Co-Autoren: Zwischen Automatisierung und Kreativität

Der algorithmische Faktor verändert das Erzählen radikaler, als es jede mediale Revolution zuvor getan hat. Während Text und Ton Werkzeuge menschlicher Ausdruckskraft sind, agiert der Algorithmus als strukturierende Instanz, die Inhalte analysiert, kombiniert und priorisiert. Maschinen entscheiden zunehmend mit, welche Themen sichtbar werden, welche Geschichten viral gehen und welche Narrative sich durchsetzen. Automatisierter Journalismus zeigt, dass Algorithmen Routinearbeit übernehmen können. Die Grenzen zwischen Recherche, Analyse und Kunst verwischen. KI wird zum Werkzeug der Erkenntnis. Das Erzählen im 21. Jahrhundert ist daher kein linearer Prozess mehr, sondern ein dialogischer. Mensch und Maschine entwickeln gemeinsam Narrative, die zugleich faktenbasiert und ästhetisch sind.

Selbst dort, wo Algorithmen kreative Prozesse unterstützen, bleibt ihre Rolle stets eingebettet in größere Fragen digitaler Architektur. Systeme, die Inhalte priorisieren oder Interaktionen filtern, greifen tief in Entscheidungsprozesse ein. Besonders deutlich wird dies im Finanz- und iGaming-Bereich, wo algorithmische Zugriffssysteme längst nicht mehr nur zur Sicherheit, sondern zunehmend auch zur Differenzierung von Plattformen eingesetzt werden. Wer sich mit alternativen Zugangsmodellen beschäftigt, stößt schnell auf digitale Angebote, die auf mehr Flexibilität und Eigenverantwortung setzen. Mehr über Online Casinos ohne Oasis Sperre lässt sich im Zusammenhang mit solchen Plattformen erfahren, die auf moderne technische Standards setzen und dabei bewusst auf zentrale Sperrsysteme verzichten, um Nutzern mehr Kontrolle über ihre digitale Identität und Teilnahme zu ermöglichen.

Die Zukunft des Erzählens: Zwischen Kontrolle und Kreativität

Das multimediale Erzählen des 21. Jahrhunderts markiert den Übergang von der linearen Darstellung zur orchestrierten Erfahrung. Texte, Klänge, Bilder und Algorithmen verweben sich zu einer neuen Ausdrucksform, in der Information und Emotion, Präzision und Atmosphäre zu einem gemeinsamen Narrativ verschmelzen. Diese Entwicklung fordert von Journalistinnen, Künstlern und Entwicklern gleichermaßen ein erweitertes Verständnis von Verantwortung und Kreativität: Wo Technologie zum Partner der Gestaltung wird, wächst auch die Pflicht zur Reflexion über ihre Wirkung.

Die Zukunft des Erzählens liegt nicht allein in technischen Innovationen, sondern in der Fähigkeit, Sinn und Struktur in der wachsenden Komplexität digitaler Medien zu schaffen. KI, Datenanalyse und immersive Formate eröffnen neue Möglichkeiten, gesellschaftliche Zusammenhänge erlebbar zu machen. Doch erst das bewusste Zusammenspiel von menschlicher Perspektive und maschineller Präzision verleiht Geschichten Tiefe und Glaubwürdigkeit. Das Erzählen von morgen wird damit nicht mehr durch das Medium bestimmt, sondern durch die Haltung, mit der wir es nutzen. Eine Haltung, die Technologie als Sprache begreift und Wahrheit als gemeinsames Projekt zwischen Mensch, Maschine und Publikum.